心脑血管疾病是导致老年人死亡率最高的风险因素,而还有不少老年朋友,随着年龄的增长,在高血压,血脂异常,糖尿病等因素的影响下,虽然没有心梗,脑梗等重大心血管事件发生,但冠...

心脑血管疾病是导致老年人死亡率最高的风险因素,而还有不少老年朋友,随着年龄的增长,在高血压,血脂异常,糖尿病等因素的影响下,虽然没有心梗,脑梗等重大心血管事件发生,但冠状动脉的堵塞也已经影响了心脏的供血,出现了慢性心绞痛,或劳力后心绞痛的问题,这种情况我们将其称作慢性冠状动脉疾病患者。

慢性冠状动脉疾病的另一种叫法是稳定型缺血性心脏病,对于这部分患者来说,是突发心梗等心脑血管事件发生的高风险人群,因此,对于这部分人来说,积极做好相关风险因素的控制,尽量减少心血管突发事件或死亡事件的发生风险,就是很有必要的。

对于有慢性冠状动脉疾病的老年朋友来说,应该结合自身情况,对多个危险因素进行控制,最常见的危险因素包括高血压,高血脂,吸烟,抗血小板等,对于这些因素,哪个对于预防心血管疾病的作用最强呢?一项近日发表在权威期刊 JAMA 上的新研究,对这个问题进行了研究探讨。

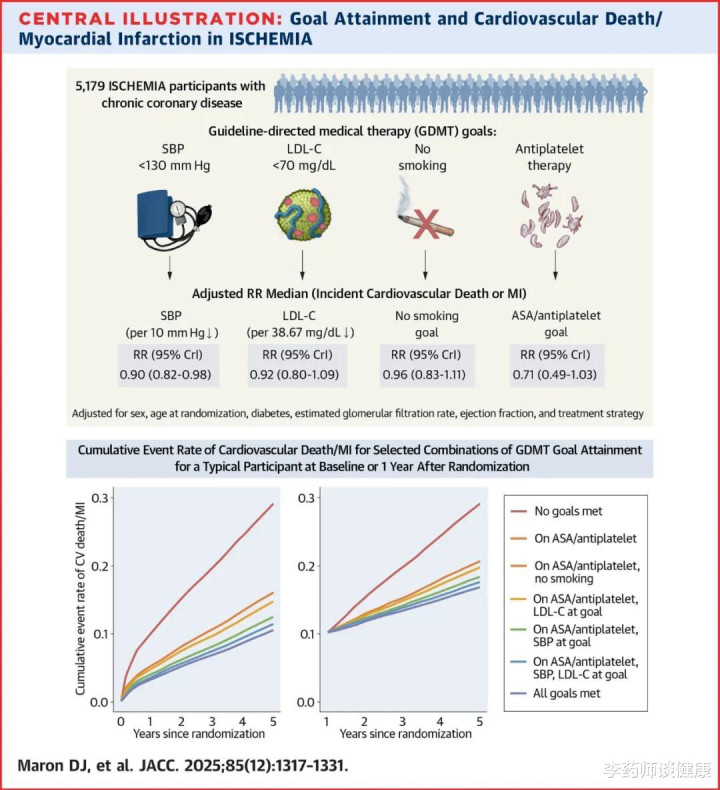

在这项研究中,对于慢性冠状动脉疾病患者进行了多风险因素目标的指南指导医学治疗与临床结果之间的关系。指南医学治疗的目标包括收缩压<130mmHg,低密度脂蛋白胆固醇低于70mg/dL(相当于1.8mmol/L),戒烟以及抗血小板治疗,研究的主要结局是心血管死亡和心梗。

研究中共纳入了5179名试验参与者,最终在四个治疗目标数据完整的参与者人数为4914人,这将近5000名参与者中,实现0到1个目标的人数有386人,实现2到3个目标的有2073人,实现3个目标和4个目标全实现的人数分别为1843和612人。

通过4年时间的随访,在没有实现任何治疗目标的人群中,心梗或心血管死亡的发生率最高,高达24.5%,而全面4个目标都达成的参与者,心血管死亡,心梗的累积发生率为8.7%。这也证明了,即使是已经有了稳定性的冠心病问题,能积极地控制多个危险因素,也能够大幅度的降低心血管事件和心血管死亡的发生风险。

通过进一步的单因素分析后研究者发现,收缩压控制到130以下使心血管死亡与心梗的发生率降低了5.1%,而降血脂,控制低密度脂蛋白在1.8mmol/L以下,使心血管风险降低了2.0%,不吸烟使心血管风险降低了1.7%,而抗血小板治疗使心血管死亡和心梗风险降低了11.2%。

365建站客服QQ:800083652与没达到任何治疗目标的人群相比,在参与临床实验时,就已经控制了4个危险因素的参与者,其发生心血管死亡和心梗的绝对风险下降了16%!

通过进一步的分析,研究者发现,在随访期间,血压目标的达成与心血管死亡以及心梗的绝对减少关系最密切,随访期间,参与者的收缩压每下降10mmHg,其发生心血管死亡以及心梗的发生风险降低了10%!

当通过进一步将这4个治疗目标转换为对心血管风险的单一影响后发现,控制血压达标对于心血管的保护效率为99.7%,而低密度脂蛋白胆固醇控制到1.8mmol/L的保护率为84.4%,这说明,对于慢性冠心病患者来说,积极控制血压对于降低心梗和心血管死亡风险来说,比控制血脂还要重要。

其实这样的结论对于我们来说也很好理解,对于已有冠心病的人群来说,其动脉硬化程度已经比较严重,斑块稳定性也各不相同,相比胆固醇在造成动脉粥样硬化过程中的早期影响,高血压对于血管斑块稳定性的影响更大,同时也血压的急速升高,也是诱发心梗脑梗等心血管事件,以及心血管死亡的重要诱因,因此,积极地控制好血压水平,对于冠心病患者降低致命性的心脑血管疾病风险,是特别值得重视的一个方面。

365建站

当然这也并不是说控制血脂就不重要了,低密度脂蛋白胆固醇的严格控制,对于降低血管斑块进展风险,稳定斑块,减轻血管内皮炎症反应等,都有着积极的意义,同样控制好高血脂这个风险因素,也是降低心血管风险的重要靶点,同样不应该放松。

总的来说,这个研究告诉我们,积极控制心血管疾病的危险因素,即使是对冠状动脉已经狭窄影响供血的患者,仍然能够带来大的心血管获益,进一步降低心血管死亡和重大心脑血管事件发生的风险。

在这项研究里控制了4个危险因素,但实际上,我们还应该注意体重控制,血糖控制,保持良好睡眠,适度运动锻炼等,通过综合的调理干预,相信还能进一步降低心血管风险。而我们如果能够尽早地把这些风险因素控制好,那么可能冠心病也不会发生或更晚发生,提升我们健康老龄化的几率,因此,还是要强调,对于心血管疾病的预防,应该越早越好,相关的风险因素控制也是越早越好。

欢迎大家积极转发分享,让更多人看到靠谱的健康科普知识。

参考文献

Maron, D, Newman, J, Anthopolos, R. et al. Guideline-Directed Medical Therapy and Outcomes in the ISCHEMIA Trial. JACC. 2025 Apr, 85 (12) 1317–1331.